こんにちは、管理人のエディコです

今回は、「サービス残業をしてはいけない」という私見を記事にしてみました。

✔周りがサービス残業していて帰りたくても帰れない人

✔雰囲気的・予算的にサービス残業している人

✔これから公務員を目指す人

Contents

公務員は「定時に帰って、休日はまったり」というイメージ

公務員になれば、定時に出勤して定時に退庁、休日はカレンダー通りに休める。

そんな毎日がエブリデイの日々を過ごせると思っていませんでしたか?

私は思っていました

しかし、現実は違います。

定時に帰るというステレオタイプの公務員は、どちらかと言えば少数派です。

肌感覚ですが、サービス残業の実態はここ数年で改善されてきたものの、完全撲滅にはまだまだ道半ばといったところです。

サービス残業とは

地方公務員の勤務時間は、地域差はあれど週に38時間45分(一日当たり7時間45分)と各自治体の条例で定められています。

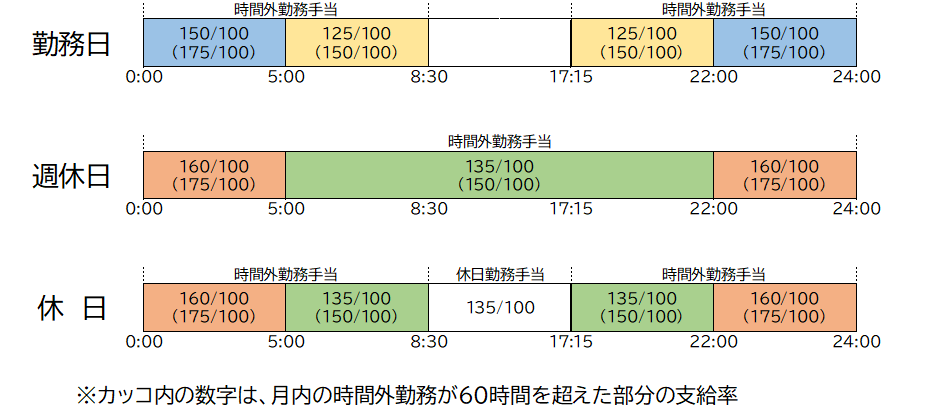

さらに、所定の勤務時間を超えて労働した場合、時間に応じて時間外勤務手当または休日勤務手当が支給されると条例で定められています。

時間外勤務手当等は、超過勤務した時間数を基準に、給与月額に応じた時間単価に支給率を乗じて計算されます。

時間単価とは、ごく簡単に言えば時給です。

年間の基本給額を、その年の日数から週休日(土曜日と日曜日)と休日(祝日と12月29日から翌年の1月3日)を引いた年間の勤務時間数で割りだします。

また、支給率も超過勤務をする時間帯によって異なります。

簡単に下の表にまとめてみましたので、参考にどうぞ。

社会問題にもなっていますので、みなさんご存じとは思いますが、サービス残業とは、残業の実態があるにもかかわらず時間外勤務手当等が支給されない状態がサービス残業です。

なぜサービス残業は起こるのか

手当がつく残業ならともかく、手当がつかないのにプライベートを犠牲にして働きたい人はあまりいないのではないかと思います。

では、なぜサービス残業をしてしまうのでしょうか。

私が思うにサービス残業の発生には大きく5つの型があると思います。

2.自分の責任型

3.遠慮型

4.予算がない型

5.生活の一部型

自慢にはなりませんが、私はいずれの型も経験したことがあります。

その経験をもとに、私なりの解説と対処法を紹介したいと思います。

1.同調圧力型

直属の上司、同僚の課員・係員がまだ仕事をしているのに自分だけ帰るのはえるのは忍びないですよね。

小心者のエディコはその気持ち、痛いほどわかります。

郷に入っては郷に従えと言いますか、特に若手公務員は、不文律的に組織への従順さを試されている側面もあります。

そして、自分自身もやるべき仕事がないわけでもないので、周りに合わせてついつい残業してしまうのがこの型です。

対処法:思い切って帰ってみる

意外かもしれませんが、勇気を出して帰ってみるのが有効だったりします。

以前、毎日20時は当たり前のサービス残業が常態化している部署に配属されたことがあります。

係は、係長、私、後輩が2人という構成です。

私も空気を読むのが苦手ながら、お付き合いで残業していました。

しかし、ミスが多いため半社内ニートのエディコは残ってまでやる仕事がなかったのです。

それでも、場の空気を乱してはならないと、私は残り続けてました。

しかし、ある日、私の忍耐も限界をつき、

人生の貴重な時間をなぜここで座って浪費せねばならぬのだ

と思い、用事があるとか言って帰ってしまいました。

そのあと、思いもよらぬことが起きました。

私が帰ってしばらく後、いつも20時くらいまで残ってた隣の席の後輩も帰ったそうです。

その日以降、毎日ではないにせよ、係長も含め18時に帰る頻度が増えました。

係員みんなが「みんなが頑張ってるから残らなきゃ」と思っていたようです。

注意:公務員の同調圧力は軽視しないこと

注意点があるとすれば、公務員の同調圧力の強さは見くびらないようにというところです。

私の事例はたまたまうまくいっただけで、雰囲気によってはただの空気が読めない人になって、職場で浮いてしまう可能性があります。

そして、本当に忙しく、係員が力を合わせる局面である可能性もあります。

私みたく空気を読むのが不得意な人は慎重にいきましょう。

まずは「用事がある」「家族の体調が良くない」などの言い訳をしながら、低頻度で早く帰ってみるところから始めてみましょう。

2.自分の責任型

自分のミスによって発生した事務や、自分の進捗管理が問題で発生した遅れを取り戻すためのサービス残業がこの型です。

私が一番よくやるやつです

この状況で

係長、超勤つけていいっすか?

は確かに言いにくいです。

そして、

これは私が悪いんだ

と、自分に言い聞かせ、しぶしぶサービス残業をすることになります。

対処法:上司からの「超勤つけなよ」待ち

自分のミスのカバーによる残業であっても、責任をもって取り組まなければならない業務である以上、超勤申請をする権利はあります。

しかし、自分に原因のある業務の遅れやミスのために、そのような強メンタルな行動はなかなかとれないですよね。

このケースに関しては、対処法というより、上司が見かねて「超勤つけなよ」と言ってくれるのを待つしかないでしょう。

3.遠慮型

本来、超過勤務の申請をして取り組むべき業務でも、遠慮して超勤をつけないで残業されている方もおられます。

私のかつての同僚に上司から

超勤つけていいよ

と言われてもかたくなにつけない人がいました。

なぜつけないのか聞いてみたところ、

税収が厳しいのに、貴重な税金を自分の財産にするわけにはいかない

とのことです。

聖人君子のような考え方で感銘を受けました。

しかしながら、適切に超勤を申請しないことは本当に正しいのでしょうか。

対処法:公務員は全体の「奉仕者」であって「奴隷」ではないことを意識する

公務員のあり方として、「全体の奉仕者」という言葉が良く使われます。

この言葉は、地方公務員法第30条の「全ての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」に由来します。

この条文に照らし合わせてみると、自分の手当を削ってまで職務に取り組んでいた、かつての同僚の行動は一見正しいように思えます。

しかし、この条文は本来、公務員は個人の営利のためではなく、社会全体のために職務に励み、その信用を失墜してはならないという解釈であり、私財を投げうってまでのことは求めていないはずです。

その段階までいくと、「全体の奉仕者」ではなく「全体の奴隷」ではないでしょうか?

全体の奉仕者として、適度な立ち位置に立てているか、客観的に見つめてみてはどうでしょうか?

また、過激な表現にはなりますが、サービス残業は条例の規定などを無視した違法な労働とも取れます。

適切な超勤の申請は、条令を遵守する行為でもあります。

法を犯してまでする遠慮が美徳とは思えません。

超勤をつけていいときは、遠慮せずにつけるようにしましょう。

4.予算がない型

突発的な業務が重なったり、人員の不足などにより業務が集中した結果、陥るのがこの型です。

年度ごとに確保していた手当の予算を使い切ったり、節約をするがあまりサービス残業をしてしまうというパターンです。

というより、まれにですがそもそも手当が予算化されていないというケースもあるようです。

対処法:予算折衝

予算折衝と聞いただけで面倒ですよね、わかります。

ただでさえ、そんな暇もないくらい忙しいからサービス残業をしているわけですもんね。

しかし、一度立ち止まって考えてほしいのが、あなたのサービス残業が「見える化」していないということです。

残業をしている記録がないって、けっこう怖いことだと思うんですよね。

たいていの自治体は、ICカードやパソコンのログオフで退庁時間を管理していると思います。

ですが、人事担当の人もまた激務であるので、退勤管理にそこまで手が回せているでしょうか?

あなたのサービス残業は「見える化」せずに、「なんとなく忙しそう」で片づけられている可能性もあります。

私の経験上、手当の不足による予算折衝は補正予算とまではいかず、一般管理費で対応してもらえることもあります。

良くも悪くも前例踏襲型の公務員の世界は、一度予算がつけば、その後も予算化しやすい傾向が若干ですがあります。

あなたのためだけではなく、次の世代のまだ見ぬ後輩たちのために、と考えるとモチベーションも湧いてくるのではないでしょうか。

5.生活の一部型

なんだかんだで一番多いサービス残業のパターンがこのタイプなのではないでしょうか。

サービス残業が生活の一部になってしまっている、いわゆる生活残業です。

このタイプの残業が発生する原因には

・なんとなく仕事をしていないと不安

・残業をすることが生活の一部になっている

・家庭での居場所がない

など、様々です。

対処法:意識を変える

上述のとおり、原因が様々ですので、一律の対処法はありません。

しかし、共通して言えることは、そのサービス残業によって、あなたの心身がともに消耗してしまっていることです。

サービス残業が生活の一部になっている状況とはいえ、やはり職場にいる以上、緊張状態が長く続くことは精神にも身体にも負担がかかっています。

反対に緊張状態を感じていないのであれば、メリハリをつけることができなくなっているわけですから、日頃からのパフォーマンスが低下している可能性もあります。

所定の勤務時間が終わったら、職場を離れてリフレッシュする勇気も必要です。

私もこの状態に陥ったことがあるのですが、思い切って早く帰った方が翌日の集中力が高まり、生産性向上を実感しました。

まっすぐに家に帰る必要はありません。

定時後にやりたいことを決めて、職場を離れてみましょう。

コメント