令和3年6月4日の参議院本会議で公務員の定年引上げを措置する「国家公務員法等の一部を改正する法律案」と「地方公務員法等の一部を改正する法律案」が可決・成立しました。

少子高齢化が進む世の中で、労働力の確保が難しいのは公務員の職場も同じです。

また、年金の支給開始年齢が段階的に繰り上げられていることから、原則65歳の支給開始までの無収入期間を解消する狙いもあるようです。

地方公務員のライフプランを考えていく上で、どうしても避けられない要素なので、紹介しておきます。

当初の予定より1年遅れ

法案は当初の予定より1年遅れとなる令和5年度から施行となりました。

地方公務員については、今後、法改正を踏まえた条令・規則の改正などの事務が生じます。

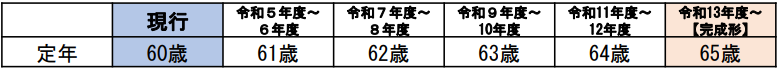

定年の段階的引き上げ

現行60歳の定年を段階的に引き上げて令和13年度までに65歳となります。

2年で1歳ずつ引き上げ

1歳引き上げを2年に1回行うわけですから、定年退職がいない年が出てくることになります。

例えば、令和5年度に定年が61歳に引き上げられるわけですが、この年に61歳になる人は、令和4年度に定年退職しているからです。

理論上、同じことが令和7、9、11、13年度にも起こります。

最初の65歳定年者は令和14年度

表では令和13年度に【完成形】となっていますが、最初に65歳で定年退職する人は令和14年度に発生します。

技能・労務職員の定年について

現国家公務員法では、守衛・用務員等の労務職員の定年を63歳としています。

これに準じている自治体では、労務職員の現行63歳定年を令和11年度以降段階的に引き上げ、職員と同じく令和13年度に定年が65歳となります。

会計年度任用職員などは適用除外

会計年度任用職員、臨時的任用職員、任期付職員など、任期を定めて任用される職員には定年は適用されません。

以上、つたない解説でしたが、お役に立てる部分があれば幸いです。

コメント